|

|||||||

|

|||||||

| カバーは簡単に外れます。 赤い丸の部分の窪みにハマっているカバーを浮かして、カバーをスライドさせます。 |

|||||||

|

|||||||

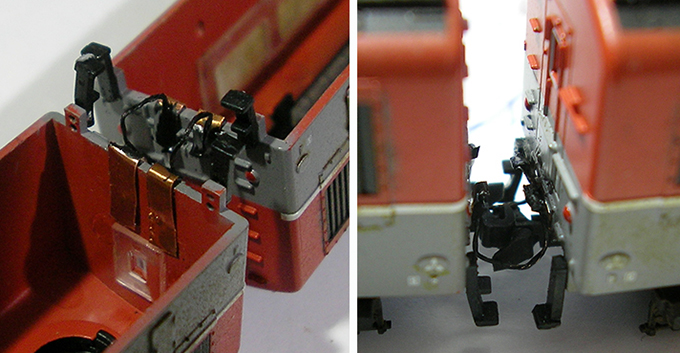

| 全輪集電とはいえ、全く目新しい事ではなく、ただ単に両車を繋いだだけなのです。 出来れば現在発売されている新幹線の様な通電カプラ風に改造出来たらいいのですが それは次回にチャレンジするという事で。 今回はシンプルにハンダ付けでの直結仕様です。 ですから、両車の連結はカプラーでつながれてますが、ハンダ付けしてますので外せません。 ゆえに、元の分割したケースには入れれませんね。 写真上 今回は試しなので手持ちのより線ですが、モータへの補助線にしては少し細いです。 黒く塗り、エアーホースやブレーキホース風にごまかせたらいいのですけど。 それでも、この仕様でR282のカーブやEP481の渡りポイントも難なくクリアー。 走行に支障はありませんでした。 常に動く台車やカプラーへの接触さえなければ問題ないかと。 |

|||||||

|

|||||||

| 北陸本線でSLの補機として活躍していた事もあり、 羽倶鉄道の唯一のSLであるD51登場。 最近復活させたので新品同様な美しい車体です。 ただ、SLとの共演では標準色ではなく、ぶどう色の方が似合いますかね。 |

|||||||

| 最後に このマイクロエースのDD50は単機でもスローが効いていて、素晴らしいです。 所持している同じマイクロ社製のDD16とは大違いです。 ですので、わざわざ全輪集電を施さなくてもスムーズな低走行をしてくれます。 ただ、私のこだわりもありますが もっと確実にスロー発進など超スムーズに動いて欲しい!ポイント通過時などでも 安定した低速走行を実現させたい。 との欲が出まして、直結に至りました。 効果は絶大です。ゴムは着けてますので、片側7車輪、全部で14車輪の集電。言う事ありません。 超スロー走行には感動!リアリティな走りが楽しめます。 私はDD50は背中合わせで走っているイメージしか頭になく、これで良いです。 羽倶鉄道の5.6号機はいつまでも一心同体ですぞ。 |

|||||||

|

|

|||||||